La RE 2020 c’est la première réglementation énergétique et environnementale…

Elle poursuit des objectifs d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, de réduction de leur impact sur le climat (prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments) et de leur adaptation aux conditions climatiques futures (renforcement du confort d’été).

Ainsi, elle amène à une amélioration de la conception bioclimatique des bâtiments, elle renforce la performance de l’enveloppe du bâti, elle favorise le recours aux énergies renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte carbone, notamment ceux qui stockent du carbone.

Elle est applicable aux bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, et d’enseignement primaire ou secondaire.

Elle est entrée en vigeur à compter du 1er Janvier 2022 pour l’habitation et au 1er juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux de d’enseignement primaire ou secondaire.

Enfin, elle s’applique complètement ou avec des exigences adaptées aux extensions de ces constructions.

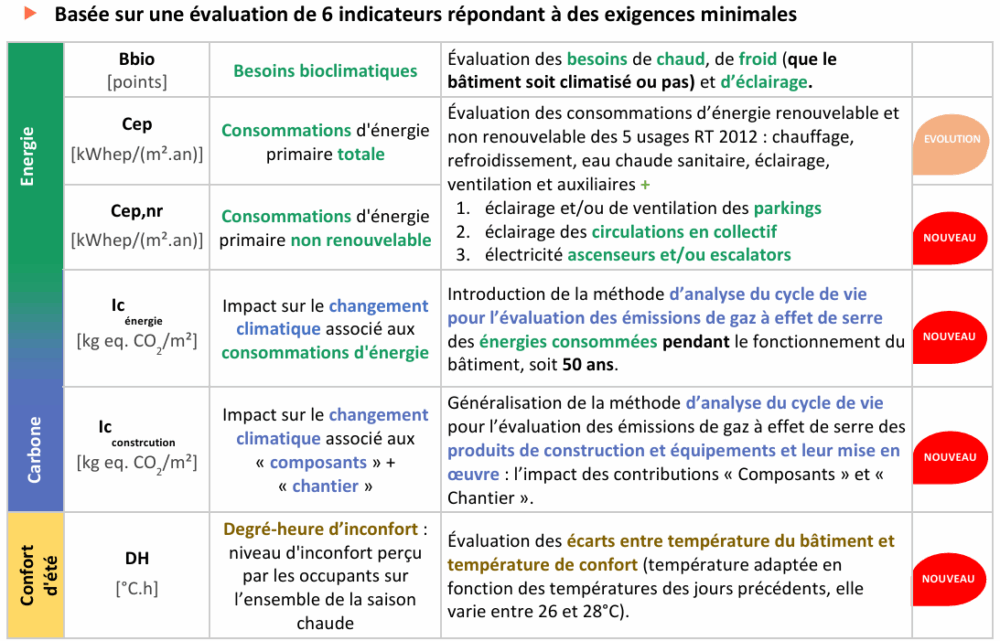

INDICATEURS DE LA RE2020

La RE2020 c’est trois objectifs :

- La performance énergétique

- La performance environnementale

- Le confor d’été

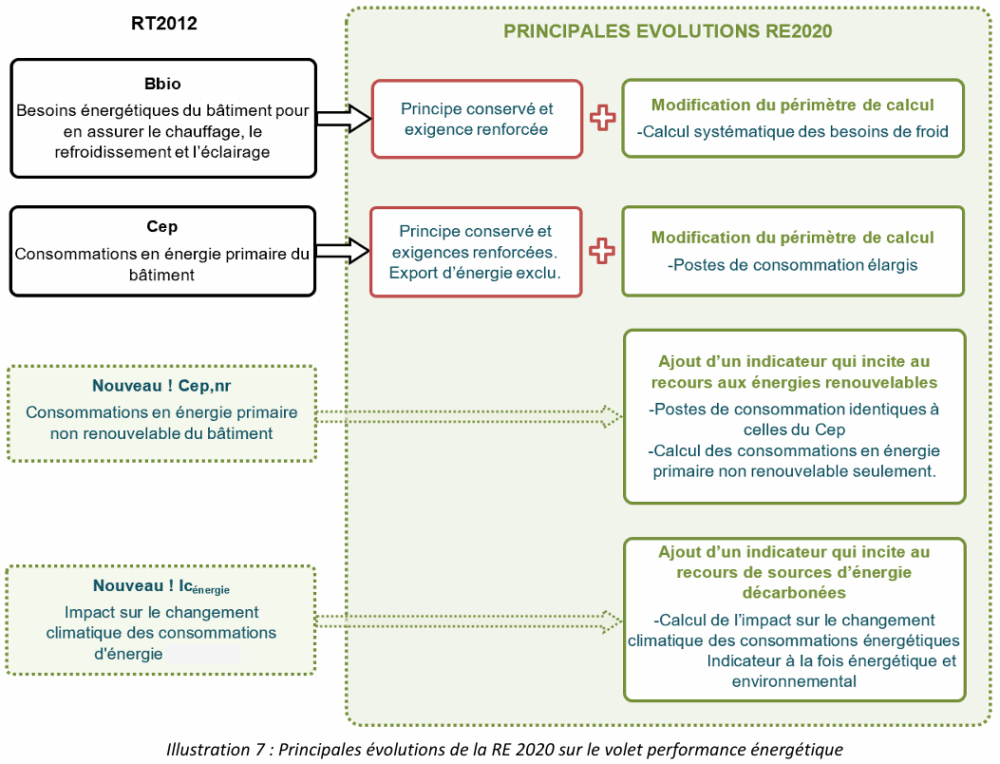

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Comme pour la réglementation thermique de 2012 (RT2012), le RE2020 met en application un principe de base, la sobriété énergétique : l’énergie la moins chère et la moins polluante est celle qu’on ne consomme pas.

Dans cet esprit, l’indicateur sur les besoins énergétiques (Bbio) est toujours présent, mais le seuil réglementaire est plus ambitieux. Des réflexions architecturales plus poussées devront limiter plus encore les besoins du bâtiment.

L’indicateur sur les consommations énergétiques (Cep) comptabilise toujours la quantité d’énergie nécessaire pour couvrir les besoins du bâtiment. L’objectif de réduction de la consommation se traduit également par l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements.

Enfin, la RE 2020 impose de réduire en priorité la consommation des énergies non renouvelables : un nouvel indicateur, le Cep,nr (consommation en énergie primaire non renouvelable) ne comptabilise pas les consommations d’énergies renouvelables ou récupérées. Cette nouveauté incite les concepteurs à réduire l’usage des énergies non renouvelables (fossibles, électricité) et à recourir davantage à des énergies renouvelables.

Les principals évolutions au niveau des exigences concernent :

- l’évolution du coefficient du besoin bioclimatique : Bbio (points)

- l’évolution du coefficient d’énergie primaire : Cep (kWh/m².an)

- l’introduction du coefficient d’énergie primaire non renouvelable : Cep,nr (kWh/m².an)

- l’introduction de l’impact sur le changement climatique associé aux consommations d’énergie : Ic énergie (kg.eq.CO2/m²)

Évolution du coefficient de besoin bioclimatique (Bbio)

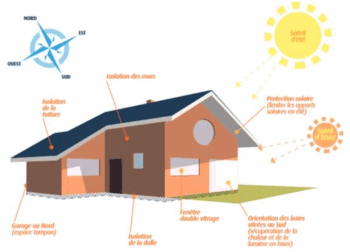

Le Bbio caractérise la capacité de la conception d’un bâtiment à réduire passivement les besoins de chauffage en hiver, de refroidissement et été et d’éclairage artificiel.

Comme en RT2012, un Bbio performant s’obtient en optimisant le bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre : prise en compte de l’orientation et de la disposition des baies ou fenêtres afin de favoriser les apports solaires en hiver tout en s’en protégeant en été, travail sur l’éclairage, limitation des déperditions thermiques grâce à la compacité des volumes et une bonne isolation des parois opaques (murs, plancher bas et toiture) et des baies.

Introduction du coefficient d’énergie primaire non renouvelable (Cep,nr)

L’indicateur Cep,nr représente la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment sur les même usages que le Cep. Cet indicateur comptabilise donc uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables pour couvrir les besoins du bâtiment.

Par exemple, la consommation de bois ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’indicateur, tout comme la part renouvelable de la chaleur fournie par un réseau de chaleur. Avec ce nouvel indicateur, la RE 2020 diffère de la RT 2012 et incite au recours aux énergies renouvelables via un seuil maximal ambitieux de consommation d’énergie primaire non renouvelable.

Modifications supplémentaires de la méthode de calcul

Les indicateurs sont ramenés à une surface consensuelle : la surface habitable (SHAB) pour les habitations et la surface utile (SU) pour les autres destinations, en remplacement des surfaces thermiques de la RT2012.

La valeur du coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité est revue de 2.58 à 2.30. 1kWh d’énergie finale utilisée dans le bâtiment devient 2.30 kWh d’énergie primaire produit à la centrale. Ce coefficient est à 1 pour les autres énergies.

Les scénarios d’occupation ont été ajustés pour rendre compte de manière plus réaliste du comportement des usagers. Néanmoins, il s’agit toujours de scénarios conventionnels et de profils moyens, de sorte que les résultats ne peuvent être utilisés comme outil de prédiction des consommations.

Sur le plan énergétique, la RE 2020 réemploie donc les bases de la RT 2012 en les actualisant et en les optimisant.

Sortir des énergies fossiles : introduction de l’indicateur IC énergie

L’objectif est double sur le volet de la performance énergétique, la RE 2020 doit permettre de construire des bâtiments qui consomment moins mais aussi qui utilisent des énergies moins carbonées. Ainsi, pour la première fois, la réglementation fixe un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre des consommations d’énergie. L’indicateur IC énergie évaluera l’impact sur le changement climatique de la consommation des énergies pendant l’utilisation du bâtiment sur toute sa durée de vie, soit 50 ans (impact mesuré en kg de CO2 équivalent émis dans l’environnement par m²).

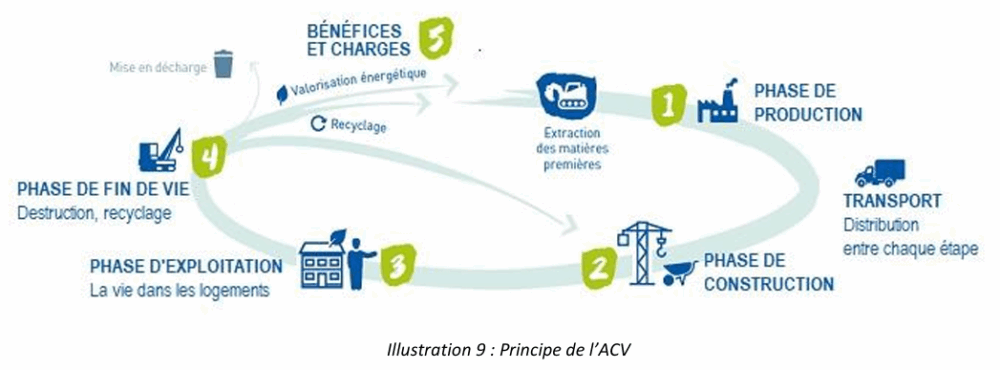

La performance environnementale

La RE 2020 vise à diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l’ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction, équipements), en passant par la phase d’exploitation (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage…), via une analyse en cycle de vie. Ceci permet d’une par d’inciter à des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre ou qui permettent d’en stocker, tels que le recours aux matériaux biosourcés. D’autre part, la consommation de sources d’énergie décarbonnées est encouragée.

Ainsi, pour la première fois, la réglementation fixe un seuil maximal d’impact sur le changement climatique pour les consommations d’énergie et pour la construction (composants du bâtiment et chantier de construction).

Principes de calcul

Le calcul de la performance environnementale d’un bâtiment est basé sur une analyse de son cycle de vie (ACV). Pour réaliser une ACV du bâtiment il faut établir la consommation de matières (Composants du bâtiments) et d’énergie (consommations des équipements) à chaque étape du cycle de vie : la RE 2020 distingue cinq étapes du cycle de vie du bâtiment :

- Phase de production : acquisition des matières premières et transformation en produit manufacturé (+ transport) (1)

- Phase de construction : processus de construction et d’installation des matériaux et produits finis, chantier de construction (+ transport) (2)

- Phase d’exploitation : utilisation, maintenance, réparation, remplacement des matériaux et produits finis, consommation d’énergie et d’eau pendant l’utilisation du bâtiment (3)

- Fin de vie : traitement et élimination des matériaux et produits finis (+ transport) (4)

- Bénéfices et chages au-delà du cycle de vie : potentiel de réutilisation, récupération et recyclage (5)

Le confort d’été

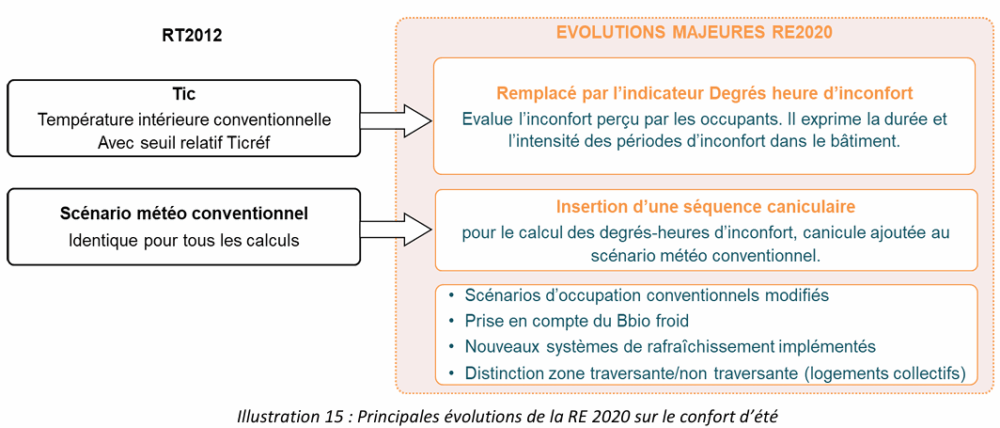

La RE 2020 présente une évolution importante sur le thème du confort d’été. La Tic (Température intérieure conventionnelle), indicateur réglementaire de la RT 2012, est supprimé : les retours d’expérience indiquent que cet indicateur n’est souvent pas assez corrélé avec l’inconfort perçu par les occupants.

Ainsi la RE 2020 introduit un nouvel indicateur, les degrés-heures d’inconfort (DH), avec une nouvelle méthode de calcul qui prend en compte les effets du changement climatique sur les bâtiments : l’évolution des températures à venir, et notamment les vagues de chaleur qui vont devenir plus fréquentes, plus intenses et plus longues.

L’indicateur qui permet d’évaluer l’inconfort est le dégré-heures d’inconfort : DH qui s’exprime en °C.h. Il représente le niveau d’inconfort perçu par les occupants. Plus concrètement cet indicateur s’apparente à un compteur qui cumule, sur l’année, chaque degré inconfortable de chaque heure.

Les attestations de la prise en compte de La RE2020

Dans la continuité de la RT 2012, la RE 2020 poursuit le dispositif des attestations de prise en compte de la réglementation. Celui-ci évolue afin de « simplifier » au maximum les procédures administratives. Il est également élargi aux nouveaux enjeux de la RE 2020. Ainsi l’objectif de ce dispositif est d’accompagner les maîtres d’ouvrage, mais également les maîtres d’oeuvre au respect des trois piliers de la RE 2020 :

- la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie

- la diminution de l’impact carbone de la construction des bâtiments

- la garantie du confort en cas de forte chaleur

Comme pour la RT 2012, cela se traduit par la création de deux documents à établir à deux moments clés du processus de construction :

- au dépôt de la demande de permis de construire

- à l’achèvement des travaux de construction d’un bâtiment

Attestation à établir au dépôt de la demande de permis de construire

Le maître d’ouvrage, ou le maître d’oeuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception, atteste de la prise en compte de la réglementation environnementale 2020. Le document permettra également d’attester de la réalisation de l’étude de faisabilité d’approvisionnements en énergie pour tous les bâtiments soumis à la RE 2020. Ce document vise à sensibiliser, dès la phase de conception, aux enjeux de la RE 2020.

Attestation à établir à l’achèvement des travaux

Ce document est établi pour le compte du maître d’ouvrage par l’un des quatre professionnels suivants :

- un architecte

- un diagnostiqueur de performance énergétique pour les maisons individuelles ou accolées

- un bureau de contrôle

- un organisme de certification si le bâtiment fait l’objet d’une certification.

Il est complété à l’aide des résultats du calcul réglementaire, de justificatifs fournis par le maître d’ouvrage et d’une visite sur site (différents contrôles visuels sont réalisés).

Joint à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, il atteste du respect de l’ensemble des indicateurs relatifs aux exigences dites globales ou de résultats de la RE 2020 :

- Besoin bioclimatique (Bbio)

- Consommation d’énergie primaire non renouvelable (Cep,nr)

- Consommation d’énergie primaire (Cep)

- Confort d’été (DH)

- Impact sur le changement climatique associé aux consommations d’énergie (Ic énergie)

- Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction (Ic Chanter, Ic Construction)

Le professionnel réalisant l’attestation vérifie également le respect de certaines exigences dites par éléments ou de moyens sur les caractéristiques thermique du bâtiment. Un contrôle de cohérence de 10 données environnementales utilisées dans l’analyse du cycle de vie du bâtiment est également intégré à cette attestation.